Edito février 2026

- Détails

- Catégorie : Actualités

- Publication :

Le chant de la culture

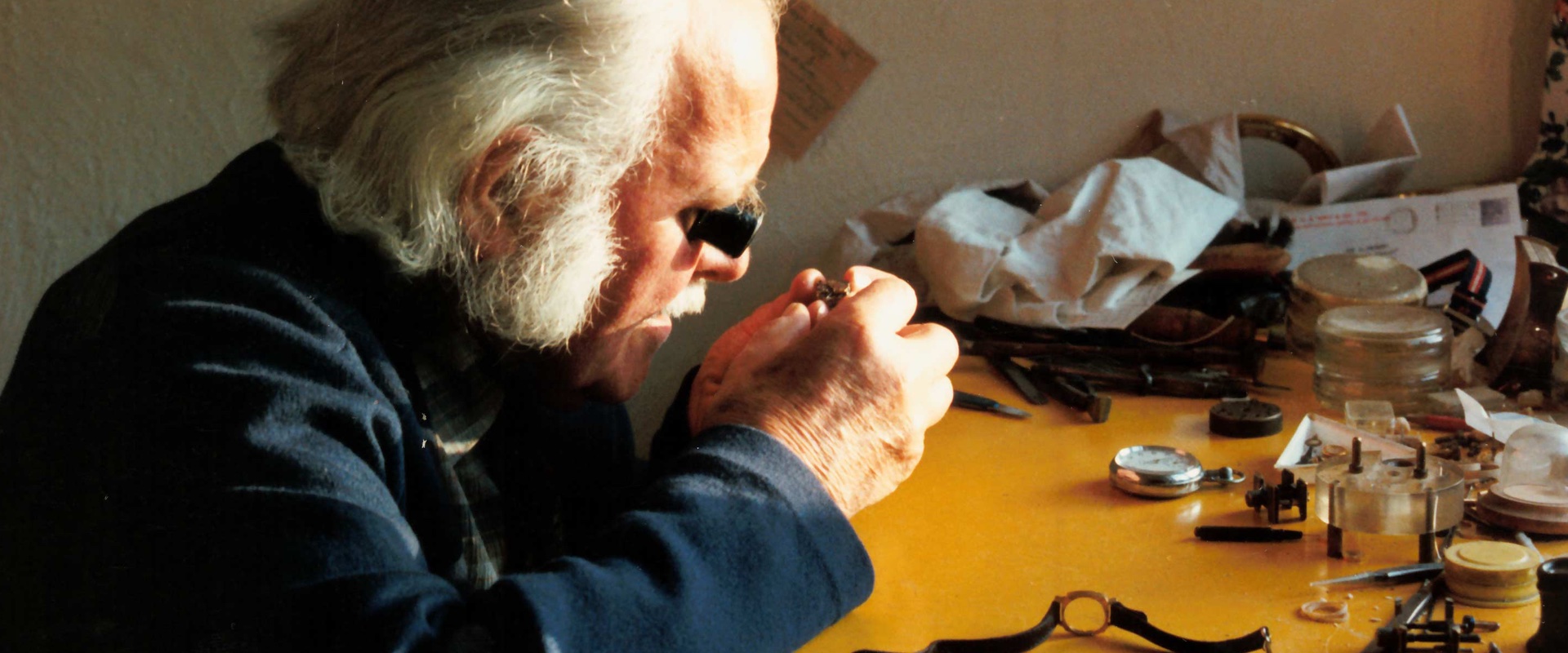

Chaque année nouvelle, me remémorant lectures et films, je me redis combien la Culture est tissée d'une Présence qui habite les coulisses : « Un petit truc en plus » ou bien « Le comte de Monte-Cristo », ou mieux encore « Jean Valjean » et encore « L’Étranger » : le cinéma ne cesse de revisiter aussi la qualité singulière des êtres qui ont su porter l’hospitalité, le courage et la fraternité… telle, la trace indélébile de Victor Hugo dans « Les Misérables », d’Albert Camus, de Jean Giono ou d’Henri Bosco que Marcel Légaut déjà commentait largement. Véronique Albanel livre aujourd’hui avec justesse : « Le Christ d'Albert Camus », soit l'un des « incroyants » qui n’aura de cesse de croiser le regard exigeant et appelant d'un Christ humaniste, pacifique et amical. Emmanuel Godo, de son côté, réunit nombre d'écrivains sous le registre des « Passeurs de l’absolu » sous-titré « Les grands écrivains et Dieu » avec, entre autres, les portraits de Jean Sulivan et de Charles Péguy, comme deux des transmetteurs de l'essentielle Présence. La littérature demeure l’un de ces lieux où l’homme se livre à la recherche de lui-même et de l’au-delà de lui-même.

Peut-être le déplacement contemporain auquel l’Église est invitée, tient-il surtout à une modification du regard. Longtemps, la posture commune a consisté à entendre les écrivains comme s’ils étaient tournés sans le savoir vers une révélation attendue, espérée, pressentie. Dans une « Nouvelle lettre sur l’apologétique » Emmanuel Falque, philosophe et chrétien, invite à dépasser cette attitude de tout considérer en « pierre d’attente » de la vérité chrétienne. Le temps est venu, dit-il, d’honorer les penseurs qui ne cherchent pas à nommer leur quête en terme religieux, mais, comme Camus ou bien Javier Cercas, se posent en fraternels chercheurs de l'humain en jachère, en solitude non peuplée mais désertée et en respect de l'essentielle finitude. Le penseur chrétien n’a pas à considérer l’incroyant comme un « malade du sens », mais à se considérer lui-même comme un fraternel, habitant lui aussi le chaos d’un monde fini et donc limité. Là où Maurice Blondel ou Henri de Lubac, pointaient « le drame de l'humanisme athée » Gabriel Marcel et Marcel Légaut sont les témoins d'une démarche moins affirmative, plus fraternelle, chercheuse du mystère dans le « buisson des questions insolubles que nous connaissons ».

La perspective de la rencontre avec Daniel Rosé en avril prochain, aux journées de Mirmande, est une chance offerte à cette posture qui ne clôt pas, mais qui ouvre une perspective de juste croyance respectueuse des différences. Sans accaparement. L’auteur psychanalyste, se saisit des questions liées aux abus, mais sa réflexion de fond est autant et plus une pensée mûrie sur la dérive du cléricalisme et la Résurrection possible de l’Église catholique. Belle occasion à ne pas manquer.

Joseph Thomas

RENCONTRES 2026

Le programme des Rencontres est en voie d’édition. En voici un aperçu :

Avril :

- 18-19 /04 : « Toucher le fil invisible de sa vie » : avec Serge Couderc et Bernard Lamy, à Besançon.

- Lundi 20-vendredi 24/04 : Rencontre de Printemps: avecDaniel Rosé : « Face aux abus sexuels et au cléricalisme. Mort et Résurrection de l’Église catholique ? » ; Dominique Lerch : « Les légendes du Groupe Légaut » ; Étienne Godinot : Bernard Besret, Patrick Valdenaire : Bernard Sichère.

Samedi 25/04 - 9h-17h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l’ACML

Mai : 23-25/05 Rencontre du Groupe des « Fraternités Ignatiennes » de Vienne (38) « Devenir Soi ».

Juin : 22- 26/06 : « Chantier Ouverture et Ressourcement » : préparation de la Magnanerie avec François-Xavier Roux.

Juillet : Avec Patrick Valdenaire : « Semaine Initial » ; « Du corps comme lieu de possibilité d’un sujet » B.Sichère ;

Avec Anne-Françoise Valdenaire : « En explorant la tradition féministe ».

Août : Avec Julien Vermeersch :« Ora et Labora » ; « Ora et Crea » et « Lève-toi et marche » ; avec André Scheer :

« Se confronter au texte d’Évangile » ; avec Vincent Lalanne : « Homélies de Bernard Feillet 1990-1993 ».

Septembre : Avec Jocelyn Goulet et Claude Lessart :« Marcel Légaut à l’heure de l’Intelligence Artificielle (IA) »,

« De l’élan intérieur à l’acte créateur ».

Samedi 12/09 : Rencontre CA / Porteurs de Projets.

Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement.

- Détails

- Catégorie : Essais

- Publication :

CUCHET, Guillaume.

Paris : Seuil, 2018, 284 p., 21 €

En France, en 1872, 98 % des 36 millions d’habitants étaient catholiques. Et envoyaient aux commandes de l’État, par les urnes, des majorités laïques voire anticléricales, sans que l’on ait réfléchi à

cette contradiction. Depuis, le catholicisme a reculé. Les 18-50 ans non affiliés au catholicisme sont près de 50 %, et l’Islam, avec cinq millions de fidèles, est devenu la seconde religion du pays. Selon une enquête réalisés en 2017, l’épiscopat estime qu’un tiers d’une génération est baptisée dans les sept ans et que le taux de pratique dominicale (tous les dimanches) est de… 1,8 % (p. 16, note 15). Et de s’interroger sur le décrochage, international (au Québec, un film, Un heureux naufrage en rend compte). Pour étudier ce décrochage, Guillaume Cuchet s’attache aux Matériaux pour l’histoire religieuse du peuple français, du chanoine Boulard qui livre une « auto-analyse sociologique » sur la pratique religieuse en France dans les années 1945-1965. Un premier chapitre du livre de Guillaume Cuchet décrit cette enquête qui révèle une grande variété de situations, en particulier, les trois pôles géographiques majeurs de la France chrétienne : le grand Ouest ; l’Est lorrain, alsacien et jurassien ; le rebord sud-est du Massif central (Haute-Loire, Tarn, Lozère, Aveyron). Démêler le rural de l’urbain ainsi que les conséquences des guerres mondiales, amènerait à penser une déchristianisation antérieure aux guerres, à la politique laïque et anticléricale de la IIIe République, voire, au XVIIIe siècle. Immanquablement, pour Cuchet, la Révolution française porte sa part de responsabilité : « La politisation de la question religieuse a été, en France, pour toute une partie de la population, un facteur de longue durée de dévitalisation religieuse » (p. 80). Certes, demeure un attachement à la culture catholique : la géographie des dons aux « œuvres » ou du don du sang atteste de valeurs, comme un style politique étranger aux extrêmes, des rites de passage ou l’attachement au patrimoine culturel. Toutefois, sans pratique, cette culture « s’en ira avec la seconde parce que leurs destins sont liés » (p. 84).

À la droite du père. Les catholiques et les droites de 1945 à nos jours

- Détails

- Catégorie : Essais

- Publication :

À la droite du père. Les catholiques et les droites de 1945 à nos jours, Seuil, 2022, 783 p.,

Ouvrage collectif sur la direction de Florian Michel et Yann Raison du Cleuziou.

Si les droites en France ont été explorées par les travaux de René Rémond (La Droite en France, 1954, et ses rééditions), l’analyse du vote des catholiques restait un angle mort : les 3/4 des catholiques ont continué à voter à droite durant la période de 1945 à nos jours. Certes, un travail de défrichage a eu lieu, mais seuls les extrêmes ont été labourés, ne serait-ce que LMPT (La Manif pour tous). Le choix des responsables est double :

- Assurer un développement chronologique qui rend compte des évolutions, avec de 1945 à 1958, la Libération et la revanche des démocrates chrétiens, le MRP et ses figures, dont on découvre, pour Pierre Pflimlin (plusieurs fois ministres et dernier Président du conseil de la IVème), son passé d’extrême-droite. Puis de 1958 à 1974, une interrogation : la Vèmeest-elle une république moderne et catholique ? Et de 1974 à 1997, une oscillation entre modernisation et restauration, avec une marginalisation du catholicisme : en 1966, 24 % des Français assistent à la messe dominicale ; en 1975, 13,5 % ; en 1986, 11 %. Avec certes l’appui de l’élection de Jean-Paul II en 1978. La dernière période (1997-2022) décrit un âge où le catholicisme est minoritaire, « se recompose avec ceux qui restent », « les catholiques de gauche étant devenus quasiment invisibles dans l’espace public ». Selon les besoins des uns et des autres, on trouvera là une synthèse informée de cette période.